三菱GTOという車名を聞いたとき、真っ直ぐ突き抜ける力強い走りや、他の国産スポーツカーとは一線を画す重厚な存在感を思い浮かべる方も多いはずです。3.0リッターV6ツインターボ、フルタイム4WD、アクティブエアロ、4WSと、当時の三菱が誇る技術を惜しみなく盛り込んだ姿は、まさにバブル期の“全部盛り”を象徴する1台といえるでしょう。

たしかに、GTOは軽やかにコーナーを攻めて最速で駆け抜ける車ではありません。しかし、それを補って余りある直線での圧倒的なトルク感や、高速域での安定感が多くのファンを魅了してきました。荒々しさやクセも含めて楽しむという価値観が、今もこの車を特別な存在にしています。

この記事では、三菱GTOの持つ魅力を、当時の技術背景や現在の評価、所有する喜びにまで掘り下げてお届けします。少しでもこの車の世界観に触れてみたい方にとって、有意義な内容となるようまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。

- 三菱GTOが「曲がらない」と言われる理由とその走行特性

- 当時の技術や装備が詰め込まれた“全部盛り”スペックの背景

- GTOの直線加速性能や重量感が生む独自の魅力

- 弱点を個性として楽しむGTOオーナーの価値観と哲学

三菱GTO 曲がらない・止まらない直線番長の魅力

三菱GTOという不世出の名車の魅力

三菱GTOは、1990年代の日本が最も勢いのあった時代に生まれた、他に類を見ない存在感を持つスポーツカーです。高出力のエンジンや当時としては先進的だった装備の数々は、現在でも語り継がれるレベルにあります。

まず目を引くのは、GTOが搭載していた3.0リッターV6ツインターボエンジンです。このエンジンは、最大280馬力、最大トルク43.5kgmというスペックを誇っていました。これは当時の日本車の中でも屈指の性能であり、0-100km/h加速も一流でした。そのうえで、フルタイム4WD、アクティブエアロ、電子制御サスペンション、そして四輪操舵(4WS)まで備えていた点が特徴です。まさに“全部盛り”という表現がぴったりです。

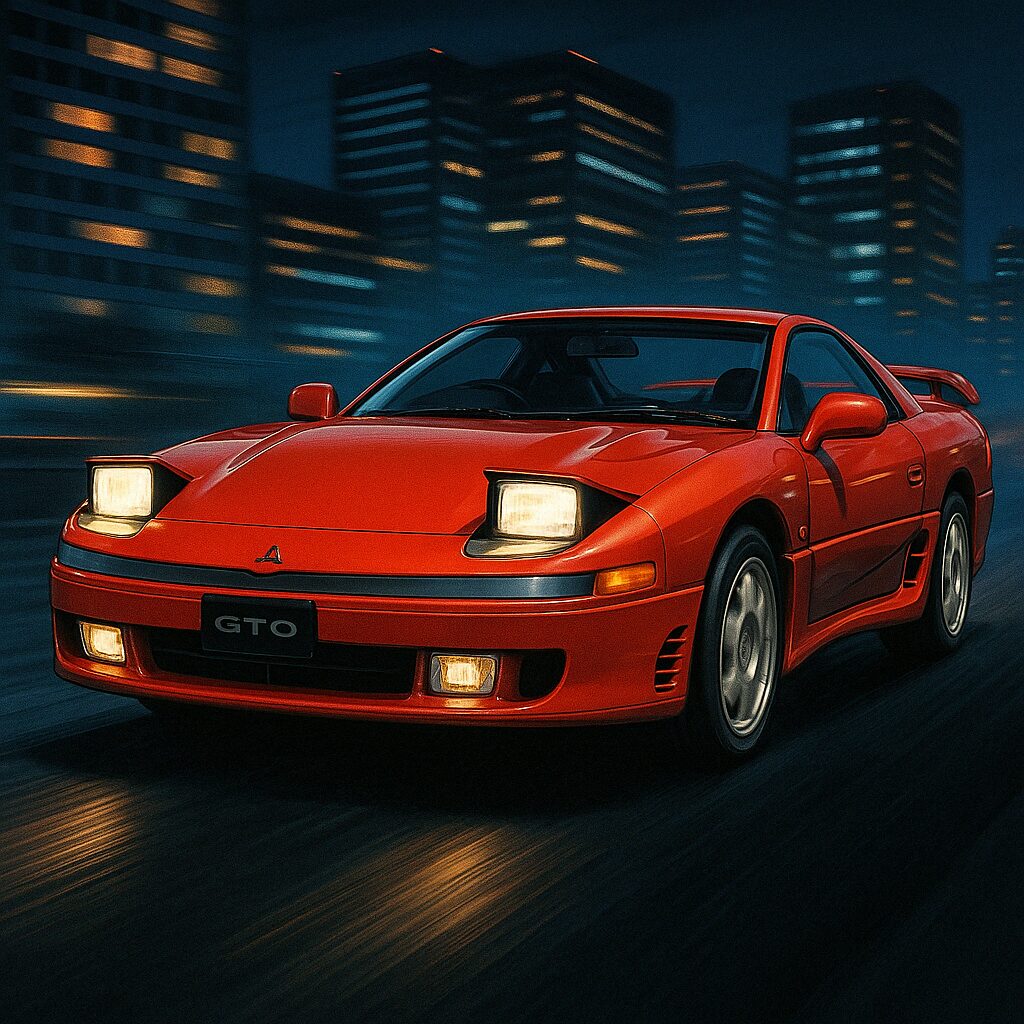

デザイン面では、ワイドで低く構えたフォルムに、リトラクタブルヘッドライトが組み合わされ、強烈なインパクトを与えました。サイドのふくらみやリアウイングも含め、走らずとも“速そう”と感じさせるシルエットは、今見ても色褪せていません。

ただし、これだけの装備と重量を抱えていたため、走行性能にはクセがあります。軽快にコーナーを駆け抜けるようなクルマではありません。それでもGTOが高く評価されるのは、まるでアメリカのマッスルカーのように“真っ直ぐで強い”走りに魅力を感じる人が多かったからです。

つまり、三菱GTOはスペックだけでなく、その存在そのものが「90年代バブルの夢」を体現しているような一台なのです。現在においても中古市場で根強い人気を保っている理由が、そこにあります。

車名「GTO」の由来とは?

三菱GTOの「GTO」は、「Gran Turismo Omologato(グランツーリスモ・オモロガート)」の略であり、これはフェラーリが1960年代に使用していた名称です。三菱は1970年代初頭に「コルト・ギャランGTO」というモデルでこの名称を使用しており、1990年に登場した三菱GTOはその名称を復活させたものです。このことから、フェラーリのGTOに対する敬意や影響があったと考えられます。Official Ferrari website+2Reddit+2Wikipedia+2

また、三菱は海外市場での販売に際して、「GTO」という名称がフェラーリやポンティアックのGTOと混同されることを懸念し、名称を「3000GT」に変更しています。これは、フェラーリのGTOが高く評価されていることを意識しての対応と考えられます。

デザインと技術の影響

三菱GTOは、アクティブエアロ、4WS(四輪操舵)、フルタイム4WD、ツインターボなど、当時としては先進的な技術を多数搭載していました。これらの技術は、フェラーリのような高性能スポーツカーに対抗するためのものであり、フェラーリの技術的な影響を受けていた可能性があります。

また、デザイン面でも、フェラーリのモデルと似たようなスタイリングが見られることから、フェラーリのデザインを参考にしていた可能性があります。ただし、これらの類似点が意図的なものかどうかは明確ではありません。

三菱GTOは、名称や技術、デザインの面でフェラーリの影響を受けていた可能性がありますが、直接的な関係や意図があったかどうかは明確ではありません。しかし、フェラーリのGTOに対する敬意や影響を受けていたことは否定できないでしょう。

曲がらない?ふっ!止まりもしないよ!超パワー暴れ馬の世界観

三菱GTOにまつわる伝説的なフレーズとして「曲がらない、止まらない」という言葉があります。これは事実でもあり、愛ゆえのネタとして語られることも多いです。しかしこの“暴れ馬”っぷりこそが、GTOというクルマの最大の個性です。

GTOは、車重が約1.7トンと当時のスポーツカーとしてはかなり重く、それでいて280馬力という高出力エンジンを搭載しています。このパワーに対して、ブレーキ性能や旋回性能が追いついていないという評価も少なくありません。だからこそ、ハンドルを握るドライバーには相応の技術と覚悟が求められます。

それでも、だからこそ面白いと感じる人が後を絶たないのです。GTOは、「誰にでも扱えるスポーツカー」ではなく、「乗り手を選ぶ車」と言われてきました。運転が上手い人が乗れば、その重量を活かした安定した高速走行や、4WDによる路面への強いグリップ感が得られます。逆に、雑に扱えば唐突なアンダーステアや制動距離の長さが牙をむくため、乗るたびに緊張感をもって向き合う必要があります。

このように、GTOは“楽な車”ではありません。ですが、その荒々しさや不器用さを受け入れたとき、他では味わえない一体感や満足感が得られます。それは、現代の電子制御で包み込まれた車とはまったく異なる“アナログな手応え”です。

つまり、GTOは暴れ馬ではありますが、それを飼いならす快感こそが醍醐味だと言えるでしょう。ドライバーの腕と心を試す、まさに乗りこなすことで自分も試されるような、そんな濃密な世界観がこの車にはあります。

Japanese Muscleという価値観

「Japanese Muscle」という言葉は、アメリカのマッスルカー文化に影響を受けた日本独自の解釈を指します。三菱GTOはその象徴ともいえる存在であり、国産車でありながら重量感・存在感・直線加速重視の設計思想が、まさに“マッスル”な一台です。

通常、日本車は軽量・高回転・機敏といった特徴で語られることが多いです。しかし、GTOは異なりました。大排気量のV6ツインターボエンジンを積み、フルタイム4WDを採用し、アクティブエアロや4WSといった重装備を搭載しています。その結果、1.7トンを超えるボディを持ちながら、荒々しいトルクで路面を蹴るような加速感を生み出しました。

この重厚な走行感覚と、強烈な存在感のあるデザインは、アメリカンマッスルに通じるものがあります。フロントノーズの長さ、ワイドフェンダー、リアウイングの存在感など、停車中でもただならぬオーラを放ちます。速さを追い求めるのではなく、力強さや威圧感を楽しむ――それがJapanese Muscleの価値です。

日常使いでは取り回しに苦労することもありますし、燃費や整備性も決して優れているとは言えません。しかし、それらのデメリットを補って余りある「所有する喜び」がこのクルマにはあります。個性の強い車にしかない“語れる余白”があるからです。

アメリカ車のようでありながら、細部の作り込みや操作感はやはり日本車。重さとテクノロジーが融合した、唯一無二の存在が三菱GTOであり、それを体現しているのが「Japanese Muscle」という考え方なのです。

バブル期全部盛りスペックの衝撃

三菱GTOが登場した1990年代初頭、日本はバブル経済の絶頂から崩壊へと向かう最中でした。自動車メーカー各社は、最後の華やぎの中で「できる技術は全部入れよう」という気風のもと、野心的なモデルを次々と発表していました。GTOはその流れを代表する1台です。

まず目を引くのが、スペックの充実ぶりです。3.0L V6ツインターボエンジンは、当時の自主規制ギリギリの280馬力を発生し、最大トルクは43.5kgf·m。フルタイム4WDにより、その力を無駄なく路面に伝えます。4WS(四輪操舵)は低速で小回りを、高速では安定性を確保するために搭載されました。

それだけにとどまらず、走行中に自動で角度が変わるアクティブエアロ、減衰力を電子制御で変えるサスペンションなど、現代車でも珍しいような技術が惜しみなく注ぎ込まれています。ある意味、販売価格や整備性よりも“夢を詰め込む”ことを優先した車づくりだったとも言えます。

当然ながら、これほどの装備を持つ車は重量も増します。最上級グレードでは1700kgを超えており、軽快さとは無縁です。しかし、これはデメリットではなく、むしろその重量が“包まれ感”や“重戦車のような安定感”を生み、独特の走行フィールを実現しています。

当時の他車と比較しても、ここまで多機能で挑戦的なスペックを詰め込んだ車は珍しく、GTOはまさに「全部盛り」の代表格でした。豪快で個性的なクルマが許された時代が生んだ、稀有な一台と言えるでしょう。GTOに触れることで、バブル期という一時代の狂気と栄光に触れる体験ができるのです。

補足:カタログ表記280馬力の真相とは?

三菱GTOを語る上で外せないのが、「280馬力自主規制」にまつわる話題です。これは1990年代、日本の自動車メーカーが国土交通省との関係性を意識し、最高出力のカタログ表記を280馬力に抑えるという“自主規制”を設けていたことに起因します。

当時は、速さやパワー競争が過熱しすぎることへの懸念もあり、メーカー間で足並みを揃えるかたちで最高出力の表記を揃える動きがありました。これにより、スカイラインGT-R、スープラ、NSX、そしてGTOまでもが、一律で「280馬力」とされていたのです。

ただし、これはあくまで表記上の話です。実際に280馬力と表記するためには、少なくともそれ以上の性能がなければなりません。270馬力のエンジンに280馬力と書くことはできなかったため、280と表記されたクルマは“最低でも280”を出している必要があったのです。

それを踏まえると、三菱GTOのように3.0リッターのV6ツインターボを積み、重たいボディを余裕で押し出す加速力を持つクルマが、本当に280馬力“しか”なかったのか?という疑問が浮かびます。2.0リッターエンジンで280馬力を達成した車種が他に存在することを考えれば、GTOの実馬力は明らかにそれを超えていた可能性が高いと言えます。

実測値として300馬力以上を記録したというユーザー報告も多く、実際のポテンシャルはカタログ以上だったと考えるのが自然です。あのずっしりとした車体をグイグイと前に押し出す感覚に、数値以上の実力を感じた人も多いはずです。

数字に隠された真の力を想像することも、GTOのような“時代にしか作れなかった車”を楽しむ醍醐味のひとつだといえるでしょう。馬力自主規制の裏側を知ることで、この車に込められた技術と情熱の厚みがより深く感じられます。

重戦車トルクが生む直線番長伝説

三菱GTOは「重い、曲がらない」と評される一方で、その直線加速力に関しては今でも語り継がれています。特にツインターボ仕様に搭載された3.0リッターV6エンジンが発生する強烈なトルクは、“重戦車”と形容されるボディを、文字どおりトルクの塊で押し出していくような感覚を生み出します。

この車が「直線番長」と呼ばれる理由の一つは、その力強い加速性能にあります。最大トルクは43.5kgf·mとされており、これは当時のスポーツカーの中でも上位に位置する数値です。重量級ボディにしては驚くほど素早く速度を乗せることができ、0-100km/h加速でも5秒台を記録する実力がありました。

それを可能にしていたのが、全域で太いトルクを感じられるエンジン特性です。ピーキーではなく、低中速から厚みのある出力が得られることで、信号からの発進でも、追い越し加速でも、常に“余力を残している”ような走りを味わえます。

もちろん、車重がある分、旋回性は鈍く、峠道をリズミカルに走るには向いていません。ですが、ストレートの伸びや高速域での安定感はむしろ武器です。GTOの魅力は、曲がりくねった道を制するのではなく、直線を力強く蹴り出すことで存在感を示す点にあります。

この“重戦車トルク”を感じた瞬間、多くのドライバーは「これが日本車なのか」と驚かされたはずです。いかにも“重そう”な車体が、一気に前へ突き進む光景は、見ていても運転していても忘れがたい印象を残します。

GTOは俊敏さとは無縁かもしれません。しかし、その代わりに、真っ直ぐな道を駆け抜けるという一点において、比類なき快感を提供する車でした。

仲間はアメ車乗り!彼らが語る共通のロマン

三菱GTOに惹かれる人たちは、不思議とアメリカ車、いわゆる“アメ車”好きと感性が似ています。大排気量で直線番長タイプのクルマにロマンを感じる感覚や、扱いづらさも含めて「クセがある方が面白い」と考えるスタンスは、まさに共通しています。

実際、アメ車を所有するオーナーの中には、かつてGTOを所有していた、あるいは検討した経験を持つ人が少なくありません。彼らにとって、GTOは「日本が作ったマッスルカー」と見られており、その存在感や走りの重厚さに親しみを感じているのです。

アメ車の特徴といえば、圧倒的なボディサイズとトルク、そして何よりも“分かりやすい力強さ”です。見た目からして力が溢れており、走らせるとその期待通りの加速が体感できます。GTOもまた、その意味で非常に似た魅力を持っており、見た目の塊感、3リッターV6ツインターボという構成、車重をものともしない加速など、いわば“国産のアメリカン”といった雰囲気を持ち合わせています。

一方で、GTOには日本車らしい丁寧なつくりと高い信頼性がある点も、アメ車ユーザーから評価されています。アメ車が持つ“ワイルドさ”を残しつつ、壊れにくく実用的に仕上がっている点は、日本車ならではの美点です。つまり、GTOはアメ車と国産車の“いいとこ取り”をしたような存在とも言えます。

GTOとアメ車に共通するのは、「スペック以上に、感覚で楽しむ車である」という点です。スペックシートの数値よりも、踏んだときの咆哮、振動、風景の流れ方、そうしたフィーリングに惚れ込んでいる人が多いのです。そうした感覚を共有できるからこそ、GTOとアメ車のオーナーは自然と惹かれ合うのかもしれません。

たとえブランドも国籍も異なっていても、クルマに対する価値観が近ければ、それは立派な“仲間”になります。GTOを語るとき、アメ車好きの友人たちが頷いてくれるなら、それはまさに“共通のロマン”がそこにある証拠なのです。

三菱GTO 曲がらない美学と日常の満足度と維持費や経費

曲がらないを愛する哲学・弱点は個性

三菱GTOには「曲がらない」という評価がつきまといます。これはスポーツカーとしての旋回性能が、他車と比べて鈍いという意味です。一般的には短所と受け取られがちですが、GTOオーナーの中にはそれをむしろ“味”と捉える人も少なくありません。

車体は全長が長く、車重も重いため、急なコーナリングや切り返しでは動きに重さが出ます。ただ、その“曲がらなさ”が生み出す安定感が、高速域では逆に安心材料になります。フルタイム4WDの組み合わせによって、直線では地面に張り付くような走りが可能になり、ストレートに入るたびに「この車はこれでいい」と思える瞬間があります。

運転する上で工夫が求められるのも、GTOという車の魅力の一部です。たとえばカーブではブレーキのタイミングを早めに取る、切り返しは穏やかに行うなど、ドライバーがクルマの個性に合わせて運転する姿勢が求められます。それはスポーツ走行における「楽しさ」として、手応えのある感覚につながるのです。

完璧なスペックではないからこそ、操る側に愛着が生まれます。扱いづらい部分を受け入れて付き合うことで、機械と人との間に独自の絆が生まれるという考え方もあるでしょう。これは道具として車を見るのではなく、相棒として接する姿勢に近いものです。

GTOの“曲がらなさ”は、言い換えればクセの強さであり、そのクセを理解し、楽しめる人にとっては大きな魅力になります。車の性能を超えた“哲学的な愛し方”が存在することを、GTOは教えてくれる存在です。

90年代の主流GTカーの栄枯盛衰

1990年代は、日本のGTカー文化が最も華やかだった時代と言われています。各メーカーが独自の解釈で「グランドツアラー(GT)」というカテゴリに挑戦し、数多くの名車を生み出しました。三菱GTOもそのうちの一台です。

この時代のGTカーにはいくつかの共通点があります。まず、どの車も大排気量エンジンを搭載し、高速巡航性能を重視していた点が挙げられます。快適なロングドライブができること、なおかつ速さも兼ね備えていることが重視されていました。代表的なモデルにはスープラ、フェアレディZ、スカイラインGT-Rなどがあります。

しかし、2000年代に入るとGTカー市場は急激に縮小していきます。理由はいくつかあります。一つは、バブル崩壊以降の経済的な変化により、高性能・高価格な車に手を出す層が減っていったこと。もう一つは、環境規制や安全基準の強化によって、大排気量エンジンが不利になったことが大きいです。

また、車に求められる価値観も変わってきました。「速い」より「使いやすい」、「目立つ」より「燃費がいい」が重視され、GTカーのような存在は徐々に市場から姿を消していきました。そうした中で生産終了となった車種も多く、三菱GTOもその流れを避けることはできませんでした。

とはいえ、当時のGTカーは今でもファンの間で高い人気を誇っています。理由はシンプルで、「あの時代にしか作れなかったロマン」が詰まっているからです。技術、デザイン、思想がすべて濃縮された存在だからこそ、今になって価値が見直されています。

栄光と衰退、その両方を経験したからこそ、90年代GTカーは「時代を象徴する名車」として語り継がれているのです。三菱GTOも、その中の一角として、確かな記憶を残しています。

全部盛りってなに?当時の技術を詰め込んだGTO・・でも曲がらない

三菱GTOが語られるとき、よく耳にするのが「全部盛り」という表現です。これはGTOに搭載された数々のハイテク機構や装備を指しており、当時としては類を見ないほど先進的かつ豪華なスペックを備えていたことを意味しています。

代表的な装備としては、まずアクティブエアロ。これは走行状況に応じてフロントとリアのエアロパーツが自動で動くシステムで、高速走行時には安定性を高める効果があります。次に4WS(四輪操舵)は、低速時には小回りを利かせ、高速では車線変更の安定感を向上させる仕組みです。そのほかにも、電子制御サスペンションやフルタイム4WDなど、当時の三菱が持つ技術が惜しみなく投入されていました。

これらの装備を見れば、GTOは当時の“夢の塊”であり、単なるスポーツカーではなく「技術のショーケース」だったとも言えます。スペック表を見るだけでワクワクできるような構成は、今の車ではなかなか味わえない魅力です。

ただ、これだけ詰め込んだとしても、旋回性能だけは期待通りとはいきませんでした。GTOの弱点である「曲がらなさ」は、装備によって完全に補えたわけではなかったのです。理由のひとつは車重で、最上級グレードでは1700kgを超えており、どれだけ技術で補っても物理的な限界があったからです。

つまり、GTOは最新技術を“全部盛り”にした車ではありましたが、スポーツカーとして万能ではありませんでした。それでも「何かひとつに特化していないからこそ、逆に愛せる」という声が多いのも事実です。欠点すらも個性として楽しむ。それがGTOの魅力であり、今でも多くのファンに語り継がれている理由の一つです。

3.0V6ツインターボの低音咆哮

GTOの最大の魅力のひとつは、そのエンジンサウンドです。3.0リッターV型6気筒ツインターボという構成が生み出す咆哮は、耳で感じるだけでなく、腹の底まで響くような重低音が特徴です。

始動時からすでにその存在感は際立っています。セルモーターが回りきった瞬間、深く低い音を響かせてエンジンが目を覚まします。その音はスムーズでありながら、どこか荒々しさも感じさせる、まさに“猛獣が目を覚ます”ような印象を与えてくれます。

回転数が上がるにつれて、音質はさらに厚みを増し、タービンが空気を吸い込む音やブローオフバルブの開放音が混ざり合い、聴覚的にも迫力満点です。マフラーを変えることで音の個性を調整する楽しみもあり、GTOオーナーの中には低音重視で重厚感を強調するセッティングを好む人が多く見られます。

音に包まれながら走るという体験は、GTOならではの楽しみ方のひとつです。近年の車は静粛性が重視される傾向にありますが、GTOは音そのものを“走りの一部”として設計されています。車内にいても、エンジンの息づかいや回転の変化が常に感じ取れ、ドライバーとの距離感がとても近いのが特徴です。

運転中、アクセルを少し踏み込むだけで聞こえてくるその重低音は、ただの移動手段ではなく、機械との一体感を味わわせてくれる要素になります。GTOのエンジン音は、単なる性能の証明ではなく、ドライバーに走る喜びを届けてくれる“演出”でもあるのです。走り出した瞬間から、音によって気持ちが高揚する。その感覚こそが、GTOが“官能の車”と呼ばれる所以だといえるでしょう。

高速クルーズで放つ圧倒的な存在感

三菱GTOは、都市の渋滞や細かい峠道よりも、高速道路で真価を発揮するクルマです。車体のサイズや重量を逆手に取った安定感のある走りが、高速域になるほど頼もしく感じられます。高速巡航中はフルタイム4WDの恩恵もあり、路面の変化に動じることなく、一直線に力強く走り続けてくれます。

GTOを高速道路で運転していると、走行中の安心感だけでなく、周囲の視線も感じることになります。ワイドなボディに低い全高、リアスポイラーの迫力、そして独特のマフラー音。いずれも一目で「ただ者ではない」と感じさせる要素ばかりです。後続車が距離を取ったり、追い越し時に一瞥されることも少なくありません。

運転席からの視界も、GTOならではの体験です。長く伸びたボンネットの先端が視野に入り、乗っているだけで“何か特別なものに乗っている”という感覚を与えてくれます。それは他の国産車にはなかなかない、所有者だけが知る高揚感です。

さらに、アクティブエアロのような機構が自動的に作動する様子は、車と会話しているような一体感を生み出します。直線的な加速だけでなく、速度域が上がるほど車体がしっかりと地面に吸いつくような感覚も、この車ならではの特性です。

走行性能はもちろんですが、高速での存在感という面においても、GTOは群を抜いています。周囲の車とは違う空気をまといながら走るあの時間は、ただ目的地に向かって移動するだけでは終わりません。自分が特別な空間にいるという感覚を、毎回思い出させてくれるのです。

街乗り燃費と維持費の現実だけは直視しよう

GTOに乗るという選択には、夢やロマンが詰まっていますが、現実面を避けて通ることはできません。特に日常使いを考えている場合、燃費と維持費の高さは覚悟が必要です。

燃費については、実測でリッター5〜6km台というケースが一般的で、都市部のストップ&ゴーが続けばさらに悪化します。ハイオク仕様という点も加わり、給油のたびに財布にじわじわと響いてきます。

昔から「100円玉をばらまきながら走ってるような車だ」と冗談交じりに揶揄されていたほどで、その燃費の悪さは半ば伝説的です。

長距離走行なら多少改善するものの、GTOはそもそも燃費を気にして乗る車ではないという割り切りが求められます。

定期的な消耗品交換に加え、不具合時の修理費も相応に覚悟が必要です。30年以上前の車であるため、部品の入手難易度が上がっており、とくに4WSやアクティブエアロといった独自機構が故障した際の修理費は予想を超えることもあります。

車検では、1.7トンを超える車重、3.0Lの排気量、そして年式の古さという三重苦で、重量税や自動車税が高くなります。履いているタイヤも幅広で特殊なサイズが多く、交換費用は油断できません。

それでもなお、GTOを維持し続けるオーナーが多いのは、「それでもなお、この車には乗る価値がある」と感じているからです。感情だけで突っ走ると後悔しかねませんが、現実と夢のバランスを冷静に見つめたうえで「それでも選ぶ」人が多いのも、この車の魅力を物語っています。

GTOとは、手間も費用もかかるけれど、すべてを飲み込んででも楽しみたい――そんな濃密な関係を築けるクルマです。

現在の希少価値と評価

三菱GTOは、現在では中古市場での出現頻度がかなり低くなっており、状態の良い個体は「希少車」として高く評価されています。90年代当時はそれなりに流通していたモデルですが、製造終了から30年近くが経過した現在、維持されている台数が限られてきているのが実情です。

希少価値が高まった理由のひとつは、GTOが独自の構造や装備を持つ車だったことです。フルタイム4WD、ツインターボ、4WS、アクティブエアロといった機構は当時としても珍しく、今となってはそれらの技術を搭載したスポーツカーはほとんど見かけません。この“全部入り”感が、GTOを唯一無二の存在として印象づけています。

もうひとつの要因は、海外での再評価です。特にアメリカ市場では「3000GT」の名前で販売されていたことから、逆輸入や部品需要も含めて注目されています。特にツインターボの6速MT車は人気が高く、状態次第では驚くような価格で取引されるケースもあります。

国内でも、走行距離が少なく整備履歴がしっかり残っている個体は、査定額が大きく跳ね上がります。車種によってはプレミアム価格がついており、「昔の国産車なのに」と思われるような高値がつくことも珍しくありません。

実用性や燃費といった観点では現代の車に敵いませんが、独自の価値を持つコレクターズアイテムとしての立ち位置が確立されつつあるのが今のGTOです。価格の上昇だけではなく、「今残っている車両はオーナーの熱意で維持されている」という背景も含めて、GTOはすでに“文化財”のような扱いをしている人達も見受けられます。

ファンイベントとコミュニティの楽しみ

GTOの魅力をより深く味わう方法のひとつが、オーナーズミーティングやファンイベントへの参加です。この車には根強いファンが多く、全国各地で定期的に集まりが開催されています。そこでは車の話だけでなく、パーツの情報交換や整備ノウハウの共有など、GTOならではの話題で盛り上がることができます。

イベントの規模はさまざまで、数十台が一堂に会する大規模なミーティングから、少人数でのツーリングまで形はさまざまです。共通しているのは、GTOに乗るということが“きっかけ”になって、人と人とのつながりが生まれているという点です。

コミュニティには長年のオーナーもいれば、最近手に入れたばかりの初心者もいます。年齢層も幅広く、若い世代が旧車に興味を持ち、ベテランがそれを支えるといった流れが自然にできているのも特徴です。知識や経験が循環し、無理なく楽しめる環境が整っています。

SNSの存在も大きな役割を果たしています。X(旧Twitter)やInstagramでは、オーナーたちが愛車の写真や整備記録を投稿し、互いにリアクションを交わしています。これにより、地域を超えたつながりが生まれ、初対面でも「いつも投稿見てます」といった交流が生まれることもあります。

GTOは手間のかかる車ではありますが、それゆえに“仲間意識”が強くなる傾向があります。苦労を分かち合いながら支え合う文化は、単なる車好きの集まりを超えた、人間味のある関係性を築いています。

イベントに参加することは、GTOという車の世界観をより広く、より深く楽しむための扉になります。機械としてだけでなく、人と人をつなぐ媒体としてGTOが機能していることを感じる瞬間こそ、この車の本当の価値かもしれません。

日本の伝説、日本車最盛期の名車!直線番長GTOの誇り

三菱GTOは、日本車が世界に誇る黄金期に誕生した名車のひとつです。1990年代、日本の自動車業界は勢いを増し、各メーカーが独自の個性を打ち出したスポーツモデルを次々と投入していました。その中でGTOは、ひときわ異彩を放つ存在として記憶されています。

GTOの特徴は、見た目にも走りにも“重厚感”があることです。3.0リッターV6ツインターボという大排気量エンジン、4WD、4WS、電子制御サスペンション、アクティブエアロなど、当時考えうる最新技術をすべて詰め込んだ構成は、まさに「全部入り」の言葉がふさわしい仕上がりでした。

ほかの90年代GTカーが軽快さやドライバビリティを重視していたのに対し、GTOは直線での速さと安定感を軸に設計されています。曲がりくねった峠道を軽やかに走る車ではなく、高速道路でまっすぐ伸びていくパワー感と迫力あるサウンドで魅せるのがGTOの流儀です。そのため“直線番長”という愛称がつけられることもありますが、それは決して揶揄ではなく、個性の証明として受け止められています。

今振り返れば、GTOは合理性では測れない“夢”の塊でした。開発当時の三菱は、「どうせやるなら全部やろう」といった意気込みでこの車を送り出し、それがしっかり形になっています。見た目のインパクト、走りの重量感、整備の大変さすらも含めて、“本気の車”を作ろうとした時代の熱量が伝わってきます。

今となっては、こういったキャラクターを持つ新車はなかなか登場しません。GTOは、技術と情熱が交差した時代の証人であり、あの時代だからこそ存在できた伝説的なモデルです。そして、それを今でも乗り継ぐ人たちがいるという事実が、GTOの“誇り”を何より物語っているのではないでしょうか。

三菱GTO 曲がらない・止まらない伝説の真相!バブルの申し子の魅力とはの総括

三菱GTOという車には、スペックの高さだけでは語り尽くせない魅力があります。1990年代、日本がバブル経済の余韻に包まれていた時代に登場したこのモデルは、あらゆる最新技術を盛り込んだ“全部盛り”の一台でした。3.0リッターV6ツインターボ、フルタイム4WD、アクティブエアロ、電子制御サスペンション、そして四輪操舵。どれも当時としては先進的で、開発者の情熱と挑戦心が詰まった設計でした。

ただし、GTOは“曲がらない車”としても有名です。車重が重く、旋回性能にはクセがある一方で、その直線加速力と安定感は圧倒的でした。まるでアメリカンマッスルのような存在感と走りが、国産車でありながら異色の魅力を放っています。だからこそ「Japanese Muscle」という価値観がぴたりと当てはまるのです。

この車を語るうえで外せないのが、当時の“280馬力規制”の存在です。表記上は280馬力とされていましたが、実際にはそれ以上の実力を秘めていたとされており、GTOの加速力やトルクの強さを考えると、その数字には収まりきらない力があることは明らかです。車好きにとっては、数値以上に“感じる馬力”のロマンが宿っていると言えるでしょう。

GTOの存在意義は、速さを競うことよりも、“所有することそのものが喜び”という価値観にあります。その重厚なスタイル、荒々しいトルク感、そして操作の難しさすら愛せるキャラクター性は、現代のクルマにはない個性です。所有には燃費や維持費の負担という現実もありますが、それを補って余りある「語れる魅力」がGTOにはあります。

街を走れば目を引き、高速では堂々とした風格を示し、イベントに行けば同じ感性を持つ仲間と出会える。そんな特別な体験を求める人にとって、三菱GTOはただの旧車ではなく、人生を豊かにするパートナーとも言える存在です。曲がらないと言われるGTOですが、その直線的な力強さこそが多くのファンを惹きつけてやまない“誇り”なのです。

業界歴25年の営業が教える!自動車商談の流れ・コツ・値引き交渉の極意とは?

「自動車の商談って、流れも交渉の仕方もよくわからない…」そんな方に向けて、長年の現場経験をもとに、商談の進め方や気をつけたいポイントをわかりやすくまとめました。初回訪問での見るべきところ、営業スタッフとの距離感のとり方、無理のない値引き交渉のヒントまで丁寧に紹介しています。

これから車を買おうとしている方が、安心して商談を進められる内容になっていますので、ぜひこちらもあわせてご覧ください。

自動車商談の流れとコツを完全解説!初心者でも損しない進め方

コメント