ハイブリッド車を検討する中で、ホンダ・シビックハイブリッドの価格が他車に比べて目を引くほど安いと感じた方も多いはずです。特にFD3型に関しては、中古市場での相場が極端に低く抑えられており、プリウスやe:HEVと比べても明らかに価格差が出ています。その理由を単に「年式が古いから」と片付けてしまうのはもったいない話です。

価格が安いのには理由があり、その背景にはハイブリッド技術の世代差、供給過多による価格競争、リセールバリューの低さ、さらにはバッテリーやメンテナンスに対する不安感が複雑に絡んでいます。一方で、FD3型には静粛性や取り回しの良さといった評価点もあり、購入の選択肢として十分に検討できる要素も持ち合わせています。

この記事では、シビックハイブリッドがなぜ安価に流通しているのかを深掘りしつつ、燃費や総保有コストの実情、バッテリー保証の現状、さらには整備士のアドバイスやユーザーの口コミまで、購入を後押しする具体的な情報を整理しています。中古車選びで失敗しないためのチェックリストや、初心者でも安心して判断できるフローチャートもご紹介します。

シビックハイブリッドを選ぶかどうかを冷静に判断するために、この記事がお役に立つと思いますので、ぜひ最後までお読みください。

参考元:ホンダ公式サイト

- シビックハイブリッド(FD3型)が安価で取引される具体的な理由

- 他のハイブリッド車と比べた際の総保有コストの違い

- 中古購入時に注意すべきバッテリーや故障リスク

- 購入を失敗しないためのチェックポイントと判断基準

FD3型シビック・ハイブリッドはなぜ安い?

FD3型シビック・ハイブリッドが安い5つの理由

まず、FD3型ホンダ・シビックハイブリッドが安価で流通している理由として、複数の要素が重なっていることが挙げられます。以下の5つが代表的な要因です。

1つ目は、「知名度と人気の差」です。ハイブリッド車といえばトヨタ・プリウスを連想する人が多く、シビックハイブリッドはその陰に隠れがちでした。その結果として、中古市場での需要も限定的になり、価格が伸び悩んでいます。

2つ目は、「旧式のハイブリッド技術」です。FD3型シビックハイブリッドにはIMA(インテグレーテッド・モーター・アシスト)というシステムが搭載されていましたが、これは現代のi-MMDやe:HEVと比べて性能や効率に差があります。この技術差が価格評価に影響しています。

3つ目は、「バッテリーへの不安」です。中古車として出回る多くの個体が10年以上前のモデルであり、駆動用バッテリーの劣化や交換費用への懸念が強く、買い手が慎重になる傾向があります。

4つ目は、「供給過多」です。シビックシリーズは販売台数が多く、中古市場にも相当数が流通しています。その中でハイブリッド車の供給も一定量存在し、需要を上回る形で価格を押し下げています。

5つ目は、「競合車の存在」です。プリウスやアクアなど、燃費性能やブランド信頼性で優れるライバルが多いため、比較の中でシビックハイブリッドは価格で選ばれる立場に置かれやすくなっています。

このような要因が複合的に作用し、シビックハイブリッドの中古価格は比較的安価に保たれているのが現状です。

中古価格推移と供給台数の現実

シビックハイブリッドの中古市場における価格推移と供給量を見てみると、非常に現実的な理由から価格が抑えられていることがわかります。

過去5〜7年の中古価格を調べると、FD3型シビックハイブリッドはおおよそ30万円から80万円の間で安定して推移しています。特に走行距離が10万kmを超える個体や、年式が2007年以前の車両は、20万円台で取引されることも珍しくありません。

この価格帯が維持されている背景には、「流通量の多さ」があります。中古車販売プラットフォームや業者向けオークションでは、常に一定数のFD3型シビックハイブリッドが出品されており、購入希望者が価格を比較しやすい環境が整っています。

また、国土交通省や自動車流通業者協会の登録台数統計によれば、シビック全体の中古供給台数は他のハイブリッド車種と比べても多い部類に入ります。これにより価格競争が発生しやすくなっており、値崩れの要因となっています。

年式別・走行距離別に見ると、2010年以前のモデルでは極端に値下がりしており、バッテリーや制御システムの経年劣化リスクが影響していると考えられます。逆に、比較的新しいe:HEVモデルは高値を維持しており、世代間で明確な価格差が生まれています。

このように、市場価格と供給の現実を把握することで、購入検討時の判断材料として役立てることができます。

プリウス・e:HEV・FD3 10年総保有コスト比較

| 項目 | FD3(旧型シビックHV) | e:HEV(現行シビック) | プリウス(Zグレード) |

|---|---|---|---|

| 車両本体価格(目安) | 30〜80万円(中古) | 約390万円(新車) | 約370万円(新車) |

| 実燃費(km/L) | 約20 | 約24 | 約25 |

| 年間燃料費(1万km) | 約80,000円 | 約66,000円 | 約64,000円 |

| 10年燃料費合計 | 約800,000円 | 約660,000円 | 約640,000円 |

| 年間メンテナンス費 | 約100,000円 | 約50,000円 | 約50,000円 |

車を選ぶ際には、本体価格だけでなく「総保有コスト」も重要な判断材料になります。ここでは、10年間所有した場合の費用を、プリウス・現行シビックe:HEV・旧型シビックハイブリッド(FD3型)で比較してみましょう。

まず本体価格ですが、旧型のFD3型シビックハイブリッド(2005〜2010年式)は中古市場で30万〜80万円前後で流通しています。一方、現行型のシビックe:HEVは約390万円、新型プリウス(Zグレード)は約370万円で、価格帯には大きな差があります。

燃料費については、年間1万kmの走行を想定し、ガソリン価格を160円/Lと仮定します。実燃費はFD3が約20km/L、e:HEVが24km/L、プリウスが25km/Lとされており、それぞれ年間の燃料費はおよそ8万円、6.6万円、6.4万円です。10年で考えると、FD3とプリウスの差額は約16万円に達します。

次にメンテナンス費ですが、FD3型は年式が古いため、ハイブリッドバッテリーや電装系部品の劣化リスクが高く、年間平均で10万円近い修理費がかかる可能性があります。対して、新型のe:HEVやプリウスは保証期間が長く、部品も新しいため、トラブルによる出費は比較的少ないと考えられます。

これらを踏まえると、初期費用の安さを優先するならFD3型、長期的に安定したランニングコストを求めるならプリウスやe:HEVに分があります。自分のライフスタイルや予算に応じて、どちらを選ぶかが重要になります。

税金と燃料代はどれほど節約できるのか?

車を長く所有するほど、購入時の価格以上に影響してくるのが「税金」と「燃料代」の負担です。これらのコストは、車種や年式によって大きく変わります。

例えば、FD3型シビックハイブリッドは実燃費が約20km/Lとされており、プリウスやe:HEVに比べるとやや劣ります。仮に年間1万km走行し、レギュラーガソリンの価格を160円/Lとすると、FD3の燃料費は年間約8万円になります。一方で、プリウスやe:HEVは平均で24〜25km/L程度走れるため、年間の燃料費はおよそ6万5千円前後で済みます。10年間では最大15万円近くの差が出る計算です。

さらに税金面では、FD3は古い設計のためエコカー減税の対象ではありません。その結果、毎年の自動車税や重量税で不利になりやすく、プリウスやe:HEVの方が減税措置を受けられる分、出費が抑えられます。新型車には環境性能割の軽減なども適用されるため、トータルで見れば税金の節約幅も5万円前後になる可能性があります。

つまり、燃費性能と税制優遇の両面から見ると、新しいハイブリッド車の方が総額で支出を減らせる傾向があります。たとえ車両価格が高くても、長期的にはコストパフォーマンスが良くなるケースもあるのです。購入前には、維持費も含めたトータルコストで比較することが欠かせません。

IMAバッテリー寿命と交換費用はいくらか

IMA(インテグレーテッド・モーター・アシスト)バッテリーは、シビックハイブリッドの動力源の一部として非常に重要なパーツです。そのため寿命や交換費用について事前に理解しておくことは、購入前の大切な判断材料になります。

一般的に、IMAバッテリーの寿命は8〜10年、走行距離では10万〜15万kmが目安とされています。ただし、これは使用環境や走行スタイルによって前後するため、保証切れ後の使用には注意が必要です。

交換費用については、純正新品の場合20万〜30万円が相場です。一方、ホンダが供給するリビルト品であれば10万〜15万円程度に抑えられることが多く、さらに社外品のリビルトであれば7万〜10万円で提供されている例も見られます。

費用面だけを見ればリビルトが魅力的ですが、耐久性や保証内容は販売元により差があります。純正品は高額ながらも確実な品質が期待できますし、社外品はコストを重視する方向けです。

事前にどのグレードのバッテリーが搭載されているか、購入候補車両の診断データ(バッテリー容量など)をチェックすることが、想定外の出費を防ぐポイントになります。

バッテリー保証・リビルト品最新事情

ハイブリッド車の購入に際して、バッテリー保証の内容やリビルト品の選択肢は非常に気になる部分です。特に中古で検討している場合は、保証の有無が購入後の安心感に大きく影響します。

まず、ホンダの正規ディーラーでは、新車時に8年間または16万kmまでのハイブリッドシステム保証が付帯されています。延長保証は有償となり、加入時期や年式によって条件が異なります。費用の目安はおよそ3万〜5万円程度です。

中古車の場合、販売店独自の保証プランが用意されていることがあります。ただし、対象外部品が多かったり、バッテリー交換に上限金額が設定されている場合もあるため、事前に契約内容を確認すべきです。

一方で、近年はリビルトバッテリーを専門に扱う業者も増えています。こうしたサードパーティ製品は価格面でメリットがある反面、保証期間が1年〜2年程度で短めです。返品対応や交換基準もまちまちで、業者ごとに信頼性に差があります。

保証が切れた中古車を選ぶ場合は、リビルト品の選択肢を把握しておくことで、トラブル時の対応に備えることができます。信頼できる販売業者と整備工場の情報を事前に集めておくことも、リスク管理の一部として重要です。

実燃費データとガソリン代シミュレーション

カタログに記載されている燃費と、実際の走行時に得られる燃費には差があるため、実燃費を前提としたコストシミュレーションが現実的な判断材料になります。

FD3型シビックハイブリッドの実燃費は、ユーザー投稿サイトである「e燃費」や「みんカラ」などの集計から平均約18~20km/L程度です。プリウス(30系)は21〜23km/L、新型e:HEVは24km/L前後が多く報告されています。

年間の走行距離を1万km、ガソリン価格をリッター160円と仮定した場合、年間燃料代は以下のようになります:

- シビックFD3:約88,000円(18km/L)

- プリウス:約74,000円(21.5km/L)

- e:HEV:約67,000円(24km/L)

燃料費だけを比べると、シビックFD3は年間で1〜2万円ほど多くかかる計算です。この差は10年で10万〜20万円に達します。低価格で車両を入手できても、燃費性能の違いがランニングコストに影響する点は見逃せません。

購入を検討する際は、必ず「自分の年間走行距離」と「近隣のガソリン価格」を基にしたシミュレーションを行い、車種ごとの差額を具体的に確認することが大切です。

ネットユーザーの口コミに見る満足度と不満点の総括

FD3型シビックハイブリッドを選ぶ際には、スペックだけでなく、実際に乗っているユーザーの声が重要な判断材料になります。ここでは、満足点と不満点に分けて紹介します。

取り回しの良さと静かな走行が高評価

多くのオーナーが満足している点の一つが「運転のしやすさ」です。車体がコンパクトで小回りが利くため、狭い路地や混雑した市街地でも扱いやすいという声が目立ちます。

加えて、ハイブリッドならではの静粛性も好評です。エンジン音が控えめで、街乗りでは静かに快適なドライブが可能です。このほか、シンプルで落ち着いた外観デザインが好みに合ったという理由で選ばれたケースも見られます。

バッテリー関連の不安がネック

ネガティブな口コミで最も多いのは、バッテリーの寿命に関する不安です。FD3型は2006〜2010年頃に販売されたモデルが中心で、現在流通している個体は10年以上経過していることが多いため、バッテリーの劣化は避けられません。

実際、バッテリー交換が必要となるケースがあり、費用が10万円を超えることもあります。中古で安く購入できたとしても、こうしたメンテナンス費用は購入後の負担になる可能性があります。

居住性や収納面での課題

後部座席の狭さや荷室の容量が少ない点も指摘されています。大人が後部座席に長時間乗るにはやや窮屈で、チャイルドシートを設置する場合にも使い勝手に制限が出ることがあります。旅行や買い物で多くの荷物を積みたい家庭には不向きかもしれません。

購入前には実体験に基づく声を確認

これらの評価は、カタログスペックでは見えてこない実体験に基づいた内容です。購入前には中古車レビューサイトや掲示板などで複数の意見を確認し、自分の使い方に合うかどうかを慎重に見極めましょう。数字では表せない「使い勝手」の部分を知るためには、こうした生の声が欠かせません。

中古車FD3型シビックハイブリッドの失敗しない選びかた

故障・リコール事例と対策チェックリスト

FD3型シビックハイブリッドを購入検討する際には、過去にどのような故障が多く報告されているかを把握しておくことが重要です。見逃すと、購入後に高額な修理費用を負担するリスクが高まります。

まず国土交通省のデータベースには、FD3型シビックハイブリッドに対するリコールやサービスキャンペーンの記録が複数あります。特に、IMAバッテリー制御ユニットやトランスミッション系統の不具合が指摘された時期もあり、これらが無償修理されたかを確認する必要があります。

実際の整備現場では、以下の項目が頻出トラブルです:

- IMAバッテリー異常(劣化・発熱)

- CVTのショックや変速不良

- エンジンのアイドリング不安定

- スターターの作動不良

- オイル漏れ(ガスケット劣化)

これらの項目は、年式・走行距離に応じて発生しやすくなるため、購入前の点検で重点的にチェックすべきポイントです。

チェックリストとしては、リコール履歴の確認、整備記録の入手、試乗による変速や加速の違和感の確認、診断機によるエラーログの取得が基本となります。

中古車で失敗しないための5つの事前チェック

中古車を購入するときに「思っていたより状態が悪かった」「余計な修理費がかかった」と後悔する人は少なくありません。ですが、購入前にいくつかのポイントをチェックしておくことで、そのリスクを大きく減らすことができます。

ここでは、特別な知識がなくても実践できる5つのチェックポイントをご紹介します。

1. エンジンをかけて異音がないか確認する

まずはボンネットを開けた状態でエンジンを始動してみましょう。ガラガラ音やカタカタ音がしていないかを耳で確かめてください。アイドリング時にエンジン音が安定していない車両は避けた方が安心です。

2. メーターの警告灯が点灯していないか確認

エンジンをかけた直後、メーター内に赤や黄色の警告灯が点灯し続けていないかを確認します。点いたままの状態は、バッテリーやブレーキなどにトラブルがある可能性を示しています。購入前には必ずチェックしましょう。

3. ボディと下回りのサビ・傷をチェックする

車の下部やドアの縁などにサビがないか、ボディの塗装に違和感や補修跡がないかを見ておくことが重要です。サビは後々広がる恐れがあり、修理費用がかさむ原因になります。できれば下回りも覗いてみてください。

4. 試乗してブレーキとハンドルの感覚を確かめる

短時間でもよいので試乗して、ブレーキの効きやハンドルの操作感を確認しましょう。ブレーキが「スカスカする」「変な音がする」といった違和感があれば要注意です。まっすぐ走らない車も避けたほうが無難です。

5. 整備記録簿を必ず確認する

購入を検討している中古車には、これまでどんな整備や点検が行われてきたかが記録された「整備記録簿(メンテナンスノート)」が付いている場合があります。これを確認することで、車がきちんとメンテナンスされてきたか、重大な修理歴があるかどうかを知ることができます。

特にチェックしたいのは、定期点検が記録通りに行われているか、エンジンオイルやバッテリーなど消耗部品の交換履歴、過去の車検内容です。記録が抜けている期間が長かったり、頻繁に同じ部位を修理しているようであれば注意が必要です。

記録簿がきちんと保管されている車は、前オーナーが車を丁寧に扱っていた可能性が高く、購入後のトラブルリスクも下がります。販売店に「記録簿は見せてもらえますか?」と気軽に尋ねてみましょう。

どの項目も、特別な工具や知識を必要とせず、初心者でも実践できる内容です。購入前のひと手間が、あとからの高額出費やトラブル回避につながります。慎重にチェックして、納得のいく1台を見つけてください。

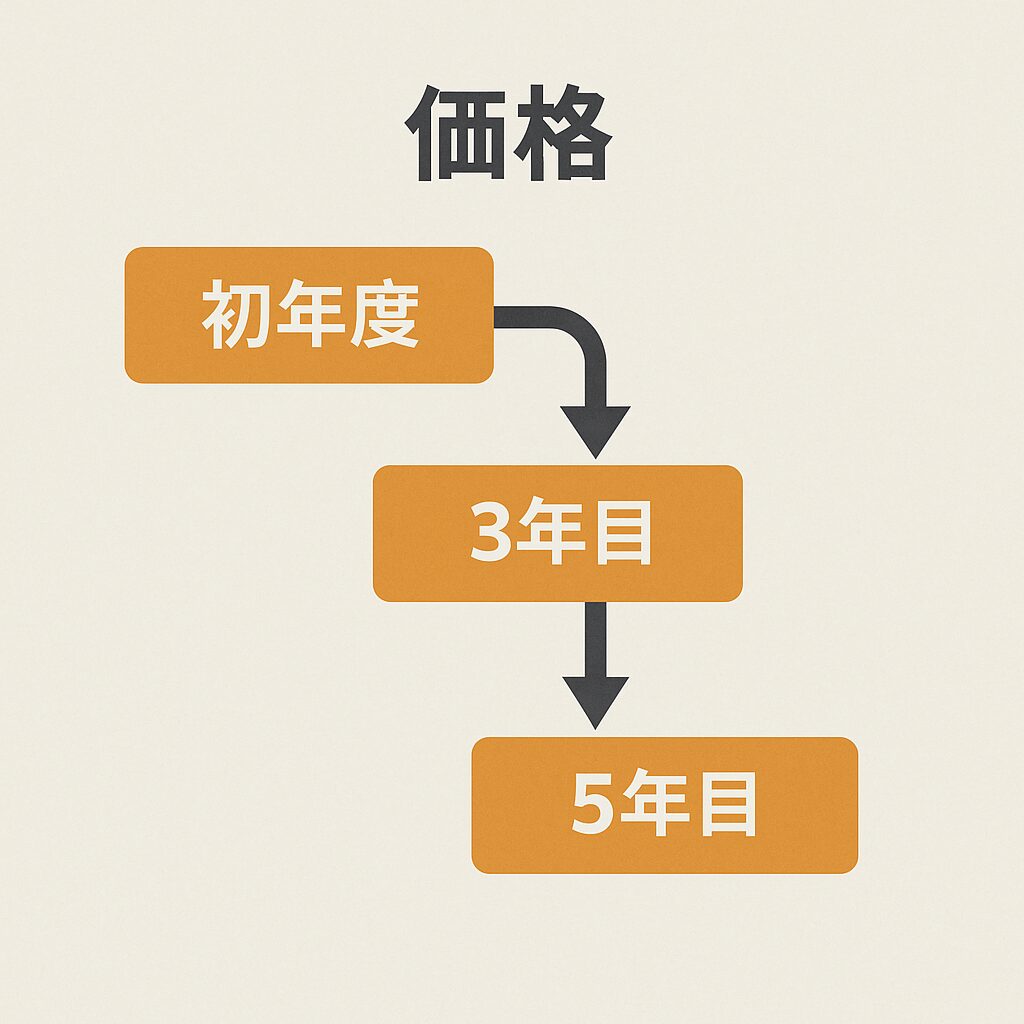

購入のベストタイミングは?中古車の値落ち曲線

車の購入時期によって、同じ車種でも支払額が大きく変わることがあります。とくに中古市場では、値落ちのタイミングを理解することで賢い買い物が可能になります。

中古車価格が下がる代表的なタイミングは、「年度末(3月)」「ボーナス後の8月」「年末年始明けの1月下旬」です。これは販売店が在庫を処分したい時期と重なり、値下げ交渉の余地が広がるからです。

加えて、モデルチェンジ直後も狙い目です。新型車が登場すると旧モデルが一斉に中古市場に出回り、供給が一時的に増加します。結果として、短期間で価格が落ちやすくなります。

年式と値落ち率の関係では、登録から3年目と5年目が大きな節目とされます。これは車検や保証期間終了に伴い、売却が増えるからです。3年落ちでは新車価格の70%前後、5年落ちでは50〜60%が目安となるケースが多いです。

もし狙っている個体があれば、その年式やモデルの価格変動を四半期単位で調べ、過去の落札データや掲載履歴を確認すると精度が上がります。焦らずタイミングを見極めることで、同じ予算でもより良い車両に出会える確率が高くなります。

中古リセールバリューと将来価値予測

車の購入時に見落とされがちなのが、数年後に売却する際の価値、いわゆるリセールバリューです。シビックハイブリッドにおけるリセールバリューは、年式やグレード、走行距離の影響を強く受けます。

中古市場の傾向として、登録から3年と5年が大きな価格転換点となります。特に3年落ちのモデルは、新車価格の60〜70%程度で取引されるケースが多く、これは残価設定ローンなどの影響で流通台数が増えるためです。5年を超えると、メンテナンスやバッテリー性能への懸念から、価値が一段と下がる傾向があります。

将来の価値を予測するうえで役立つのが、同クラスの車種と比較することです。たとえば、プリウスやインサイトなど同時期のハイブリッド車と並べて比較すると、リセール面ではトヨタ車に一歩譲る傾向があります。その背景にはブランド力、販売台数、部品供給網の差があります。

一方で、走行距離が少なく整備履歴がしっかり残されている車両は、年式が古くても高く評価されることがあります。査定額に差が出やすいため、購入時から記録簿や整備明細を保管しておくことは重要です。

購入を検討している段階でも、数年後の売却まで見据えて選ぶことで、トータルのコストパフォーマンスを高めることができます。

整備士に聞いた!延命メンテ術5選

シビックハイブリッドを長く快適に乗り続けるためには、定期的な整備に加えて、効果的なメンテナンス習慣が欠かせません。整備士が実践する“延命術”の中でも特に効果が高いものを5つ紹介します。

1つ目は、エンジンオイルとオイルフィルターの定期交換です。ハイブリッド車であってもエンジンを使う頻度は高く、オイルの劣化が燃費やエンジン寿命に影響します。5,000~7,000kmごと、あるいは半年ごとの交換が目安です。

2つ目は、HVバッテリー冷却ファンの清掃です。ホコリが溜まりやすい部分で、放置すると過熱しやすくなります。1年に1回の点検と清掃で、バッテリーの寿命を守ることができます。

3つ目に重要なのが、冷却水(LLC)の状態チェックです。劣化するとエンジンやインバーターの冷却効率が落ち、トラブルにつながります。目視点検と交換履歴の確認を習慣にするべきです。

4つ目は、CVTオイルの交換です。走行5万kmを超えたあたりでの交換を推奨する整備士が多く、変速ショックの防止や滑りの予防に効果的です。

最後に、下回りのサビ防止コーティングです。特に雪国で乗るユーザーにとっては、融雪剤の影響でサスペンションやブレーキラインが腐食するリスクがあるため、秋冬前の施工が推奨されます。

どれも手間はかかりますが、車両の価値維持やトラブル予防には確実に効いてくる方法です。自分でできる項目と、プロに任せるべき項目をうまく分けて取り入れることが、長く乗るためのコツになります。

家族を納得させる安全&快適装備チェック

家族を乗せて日常的に使う車であるなら、安全性と快適性の装備は大きな判断材料になります。シビックハイブリッドには、同年代のコンパクトカーと比較しても優れた装備が備わっていますが、購入前に確認しておきたいポイントがあります。

安全面でまず確認すべきは、横滑り防止装置(VSA)、カーテンエアバッグ、衝突軽減ブレーキ(CMBS)の有無です。特に後期型や上位グレードに搭載されていることが多く、家族の安心感を得る上で有効な要素になります。

チャイルドシートを使用する家庭では、ISOFIX対応の固定金具が装備されているかも見逃せません。年式によっては非対応モデルも存在するため、現車確認が推奨されます。

快適装備としては、デュアルエアコン、静音性に優れたボディ構造、リアシートの広さが挙げられます。特にリアの足元スペースは、小さな子どもを乗せる際に重宝されるポイントです。

一部モデルには、ナビ連動のバックモニターやクルーズコントロールが装備されていることもあり、長距離運転が多い家庭には便利な機能といえます。

購入を検討する際には、こうした装備の有無と動作確認を通じて、自分だけでなく家族にとっても納得できる選択肢かどうかを見極めることが重要です。

10分で判定!買う/やめるフローチャート

10分で判定!買う/やめるフローチャート

① 整備記録簿はあるか?

→ はい → 次へ

→ いいえ → 【やめる】

② 年式10年以内 or 走行距離10万km未満?

→ はい → 次へ

→ いいえ → 【慎重に検討】

③ 外装・下回りにサビや腐食はないか?

→ はい → 次へ

→ いいえ → 【やめる】

④ 試乗できる?加速・ブレーキ・異音に問題なし?

→ はい → 【買う候補】

→ いいえ or 試乗できない → 【保留/見送り】

中古車選びで迷ったときは、限られた時間の中でも要点を押さえてチェックすることが大切です。専門知識がなくても確認できるポイントを整理しておくと、短時間でも冷静な判断がしやすくなります。

まずは車検証と一緒に保管されている整備記録簿を確認しましょう。定期的に点検・整備されている車両は、トラブルのリスクが低くなります。バッテリー交換やオイル交換などの履歴がしっかり記載されているかをチェックします。記録が極端に少ない、または整備履歴が不自然に飛んでいる場合は注意が必要です。

次に、走行距離と初度登録年の確認を行います。走行距離が10万kmを超えていて、登録から10年以上経過している車両は、消耗部品の劣化が進んでいる可能性があります。この場合、バッテリーやCVTといった高額な部品に交換が必要となるケースも考えられるため、慎重に見極めたいところです。

外装では、ヘッドライトの曇りやボディの細かな傷、サビの有無などを確認します。特に下回りやホイールハウス内にサビがある車は、雪道での使用歴があることが考えられます。そういった車両はブレーキやマフラーなどの腐食リスクが高くなります。

最後に、試乗が可能であれば加速時のスムーズさや、ブレーキ時の違和感がないかを感じてみてください。異音がする場合や、発進時のもたつきがあれば、その原因を確認するまで購入は控えるべきです。

重要な判断ポイントが不明瞭な場合は、一度見送るという決断も大切です。感覚に頼るよりも、確認できる情報を重視した判断を心がけることで、後悔しない車選びにつながります。

よくある質問(Q&A)まとめ

シビックハイブリッドの中古車を検討する際に、よく寄せられる質問とその回答を以下にまとめました。購入前の不安を解消するための参考にしてください。

Q1:バッテリーはどのくらい持ちますか?

A:平均的には10年または10万km前後で劣化が目立ち始めます。ただし使用環境やメンテナンス状況によって差が出ます。寒冷地や長期間放置された車両では早期に寿命を迎えるケースがあります。

Q2:HVバッテリーの交換費用はいくらくらいですか?

A:正規ディーラーの純正新品バッテリーは30万円前後が相場です。一方、リビルト品であれば10万円〜15万円程度から交換可能です。ただし保証内容や工賃が別途かかる場合があるため、事前確認が重要です。

Q3:燃費は実際どれくらいですか?

A:実燃費は市街地で15〜18km/L、高速道路では20km/Lを超えることもあります。運転スタイルやタイヤの状態、エアコン使用頻度などによって変動します。

Q4:中古で買っても信頼できますか?

A:年式や整備履歴、バッテリーの状態によります。信頼性を重視するなら、保証付きの車両や第三者機関による評価書がある個体を選ぶのが安心です。

Q5:プリウスとの違いは何ですか?

A:プリウスは燃費性能とリセールバリューで有利な一方、シビックハイブリッドは走行性能やインテリアの質感で評価される傾向があります。バッテリー方式やモーターの出力特性も異なるため、試乗して自分に合うか確認することが大切です。

このような疑問を事前に解消しておくことで、失敗のない車選びにつながります。気になる点は、必ず現車確認と販売店への質問でしっかり確認しましょう。

FD3型シビック・ハイブリッドはなぜ安い?購入前に知るべき5つの理由の総括

シビックハイブリッドが中古市場で比較的安価に取引されている理由は、一言でいえば「需要と供給、技術的背景、ライバル車の存在」に集約されます。特にFD3型においては、トヨタ・プリウスに比べて知名度が低く、ハイブリッド技術も古いIMAシステムを採用しているため、価格評価においてやや不利な立場に置かれがちです。

中古車としての出回り数も多く、需要に対して供給が上回る状況が長年続いていることから、価格が上がりにくいという構造的な背景もあります。また、10年以上経過した個体が多くなっているため、バッテリーの劣化リスクや交換費用への不安が購入をためらわせる要因となっています。加えて、プリウスやアクアといった競合車種は、燃費性能や信頼性の面で高評価を得ており、相対的にシビックハイブリッドは「価格で選ばれる車」になりやすい傾向にあります。

一方で、車両本体価格が安く抑えられる点は確実なメリットです。プリウスや現行シビックe:HEVと比べても、FD3型は初期費用で数百万円の差があります。燃費性能やメンテナンスコストである程度の出費はあるものの、総保有コストとしては条件によっては十分に競争力があるとも言えます。

購入前には、実燃費の差やリセールバリュー、整備記録の有無、バッテリーの状態確認など、多角的な視点での確認が必要です。とくに初心者であれば、専門的な診断機に頼らず、記録簿の確認や試乗チェックといった基本的な行動だけでも十分な判断材料になります。

FD3型シビックハイブリッドは、価格の安さだけに目を奪われると後悔のリスクもありますが、必要な知識とチェックポイントを押さえておけば、十分に賢い選択肢になり得ます。重要なのは、「なぜ安いのか」という理由を理解したうえで、ライフスタイルと予算に合った1台を見極めることです。

業界歴25年の営業が教える!自動車商談の流れ・コツ・値引き交渉の極意とは?

「自動車の商談って、流れも交渉の仕方もよくわからない…」そんな方に向けて、長年の現場経験をもとに、商談の進め方や気をつけたいポイントをわかりやすくまとめました。初回訪問での見るべきところ、営業スタッフとの距離感のとり方、無理のない値引き交渉のヒントまで丁寧に紹介しています。

これから車を買おうとしている方が、安心して商談を進められる内容になっていますので、ぜひこちらもあわせてご覧ください。

自動車商談の流れとコツを完全解説!初心者でも損しない進め方

コメント