新型60プリウスが誇る圧倒的な燃費性能は、多くの注目を集めています。特に、1.8リットルモデルのWLTCモードでの燃費数値32.6km/Lは、燃費重視の車選びをする方々にとって非常に魅力的です。しかし、これほど高い燃費性能は本当に実現可能なのでしょうか?また、実際の運転環境での燃費はどれくらいになるのでしょう?

この記事では、新型60プリウスの最新ハイブリッドシステムや燃費向上技術の秘密に迫るとともに、WLTCモードについての詳しい解説や実燃費との違いを掘り下げます。また、「急発進や急加速が燃費を悪化させる」といった運転技術に関するポイントや、冬季対策が燃費に与える影響についても詳しく解説します。

さらに、燃費が良すぎる車ならではの課題であるガソリン劣化の問題や、燃費を最大限に引き出すための具体的な運転方法やメンテナンスのコツもご紹介。ガソリン価格が高騰する中、プリウスの存在価値や家計への効果についても触れています。

この記事を読むことで、新型60プリウスの燃費性能に関する全体像を把握できるだけでなく、実際の使用環境でその性能を最大限に活かすための知識とコツを得られるはずです。燃費性能の真相を知り、プリウスの本当の価値を見極めてみませんか?

- 新型60プリウスの1.8リットルモデルが持つ驚異的な燃費性能とその仕組み。

- WLTCモード燃費と実燃費の違い、および運転状況による燃費の変動。

- 燃費性能を最大化するための運転技術とメンテナンスの重要性。

- ガソリン高騰時代におけるプリウスの経済性と環境保護への貢献。

- 新型60プリウスの燃費が良すぎる?この燃費は本当なの?

- 燃費を更に良くする運転技術とメンテナンスについて

新型60プリウスの燃費が良すぎる?この燃費は本当なの?

出典:トヨタ公式

1.8ℓモデルが叩き出したWLTCモード32.6kmの燃費性能

新型60プリウスの1.8リットルモデルは、WLTCモードで32.6km/Lという驚異的な燃費性能を誇ります。この数値は、日常的な使用シーンを想定した試験条件で測定されており、燃費重視のユーザーにとって非常に魅力的なポイントです。

この燃費性能が可能になった理由の一つは、トヨタが採用している最新のハイブリッドシステムにあります。エンジンとモーターの効率的な連携により、低速時はモーターが主に動作し、高速時にはエンジンの力を活かす設計となっています。また、車体の軽量化や空力性能の改善も、燃費向上に大きく寄与しています。

さらに、このモデルではエネルギー回生システムが強化されており、ブレーキ時に発生するエネルギーを無駄なくバッテリーに蓄えることが可能です。これにより、燃費性能が向上するとともに、運転中のエネルギーロスを最小限に抑えることができます。

一方で、WLTCモードの燃費値はあくまで標準化された試験条件下での結果であるため、実際の燃費は運転方法や道路状況によって異なることを念頭に置く必要があります。穏やかな運転や定期的なメンテナンスを行うことで、実際の走行時にもカタログ値に近い燃費を実現することができるでしょう。

そもそもWLTCモードってなに?

WLTCモード(Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle)とは、実際の運転環境に近い形で車両の燃費性能を測定するために設けられた国際基準の試験方法です。この基準は、日本を含む世界各国で採用されており、2018年以降、日本の新車カタログにも必須となっています。

WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の3つの走行パターンを組み合わせて燃費を測定します。これにより、都市部でのストップアンドゴーが多い運転から、一定速度を維持する高速道路の走行まで、さまざまなシーンでの燃費性能を網羅的に評価することが可能です。

この試験方法が生まれた背景には、従来のJC08モードなどが実際の運転状況を十分に反映していないとの指摘がありました。例えば、エアコンや坂道などの負荷が考慮されない場合も多く、カタログ値と実燃費の差が大きくなるケースが頻発していました。

WLTCモードの特徴は、試験中に異なる走行パターンを組み合わせることで、より現実的な燃費データを提供できる点にあります。これにより、ユーザーがカタログ値を参考にしながらも、実際の使用条件に近い燃費をイメージしやすくなっています。

ただし、このモードの燃費も一定の条件下で測定されるため、個々の運転スタイルや地域の道路環境によって燃費が異なることを理解することが重要です。車を選ぶ際は、WLTCモードを参考にしつつ、試乗などで実際の走行感覚を確かめることをおすすめします。

実燃費がカタログに掲載されない理由

カタログには実燃費ではなく、標準化された試験条件下で測定された燃費値が掲載されています。その理由の一つは、公平な比較基準を提供するためです。実燃費は個々の運転状況や運転技術に大きく左右されるため、同一条件でのデータ比較が困難です。

例えば、同じ車でも都市部の渋滞が多い道路と、郊外のスムーズな道路では燃費が異なります。また、運転者が急加速を多用する場合と穏やかな運転を行う場合でも、結果に大きな差が生じます。カタログ燃費として掲載される値は、これらの個別要因を排除し、一定の条件下で測定された「基準値」を示しています。

さらに、カタログ燃費は国際的に定められた試験モード(例えばWLTCモード)を基に測定されており、各国で共通の基準として活用されています。このような統一基準を用いることで、異なるメーカーや車種間の燃費性能を比較しやすくすることが目的です。

ただし、カタログ燃費と実燃費には一定の乖離が生じることがあります。そのため、自分の運転スタイルや地域の道路環境に近い燃費を知りたい場合は、実燃費の口コミやレビュー、試乗体験を参考にすることをおすすめします。

燃費計測の歴史と各計測方法の解説

燃費計測方法は、車両の技術進化や環境規制の変化に伴い、より実際の走行条件を反映できる形に進化してきました。その歴史を以下に解説します。

1. 定地走行燃費(初期)

初期の燃費計測では、車両を一定速度(60km/h)で走行させ、その際の燃料消費量を測定していました。この方法は簡便である一方、現実の運転環境を反映しておらず、実用性に欠けていました。

2. 10モード燃費(1970年代)

1973年に日本で導入された10モード燃費は、都市部の走行条件を模擬した試験方法です。発進・停止を繰り返す走行パターンを含むことで、より現実に近づけようとしましたが、依然として高速走行や郊外走行の要素は考慮されていませんでした。

3. 10・15モード燃費(1990年代)

1991年には、10モードに加えて郊外走行を模擬した15モードが追加されました。この方式は、多様な運転環境を部分的に反映することができるようになりましたが、エアコン使用や坂道などの要素は含まれていませんでした。

4. JC08モード燃費(2000年代)

2011年から導入されたJC08モードは、エンジンの冷間始動や平均速度の引き上げ、坂道を含むパターンを採用し、より現実的な運転状況を反映しています。これにより、カタログ値と実燃費の乖離が若干縮小しました。

5. WLTCモード燃費(2010年代~現在)

WLTCモード(Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle)は、国際基準に基づき、市街地、郊外、高速道路の3つの走行条件を組み合わせた試験方式です。このモードでは、エアコン使用や異なる速度帯が考慮されており、現実の運転状況に近い燃費が測定されます。

このように、燃費計測方法は進化を続けており、現在ではカタログ燃費が実燃費に近づく傾向があります。しかし、依然として運転者ごとの状況に影響を受けるため、実燃費の参考として複数の情報源を確認することが大切です。

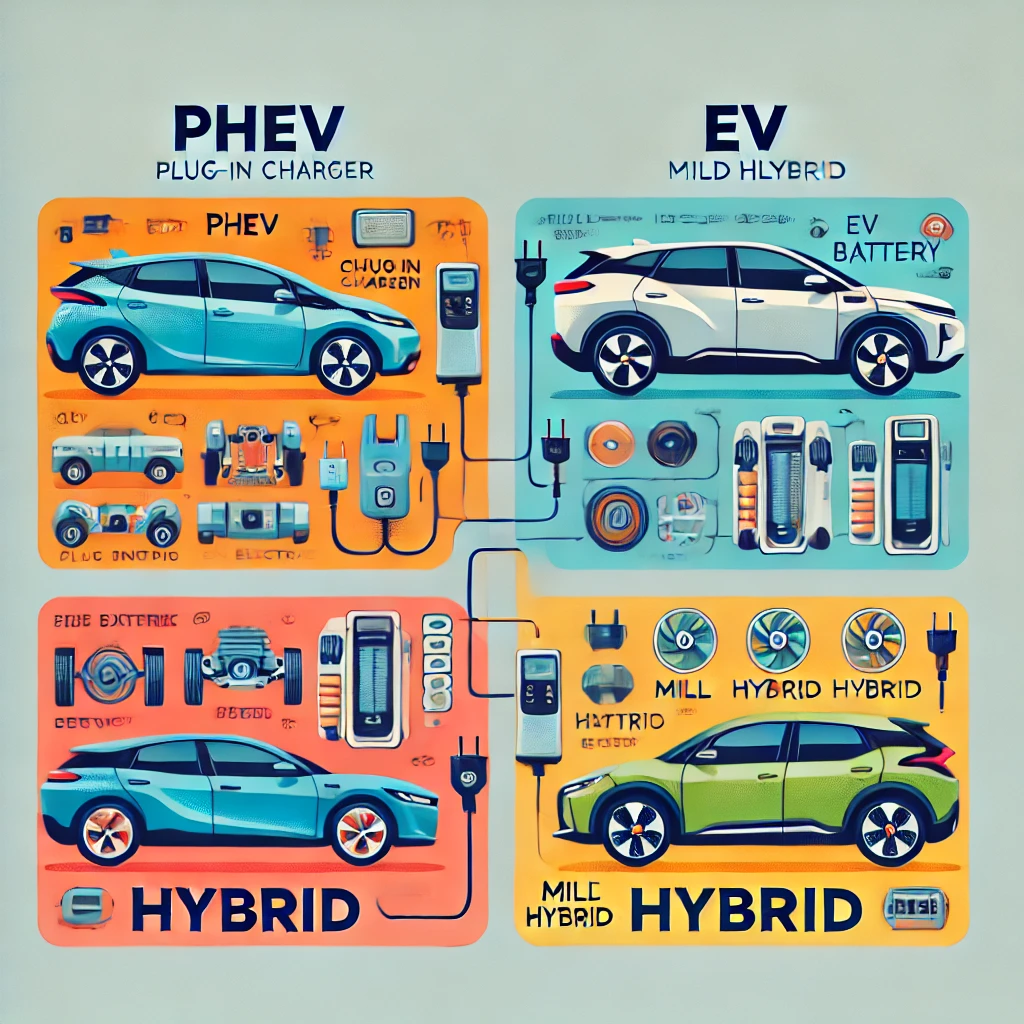

何が違うの?PHEV・EV・ハイブリッド・マイルドハイブリッド

自動車の電動化技術にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる特徴と利点を持っています。ここでは、PHEV・EV・ハイブリッド・マイルドハイブリッドの違いについて解説します。

PHEV(プラグインハイブリッド車)

PHEVは、外部から充電できるバッテリーを搭載しており、一定距離を完全に電気だけで走行することができます。ガソリンエンジンも備えているため、バッテリーが切れてもエンジンで走行が可能です。都市部の短距離移動にはEVのようなメリットがあり、長距離移動でもガソリン車のような利便性を持っています。

EV(電気自動車)

EVは、内燃エンジンを持たず、電動モーターのみで駆動します。充電インフラが必要ですが、排気ガスを一切出さないため環境負荷が少なく、静かな走行が特徴です。ただし、航続距離や充電時間が課題とされています。

ハイブリッド車(HEV)

ハイブリッド車は、ガソリンエンジンと電動モーターを組み合わせた車両です。燃費効率の良い運転が可能で、外部充電は必要ありません。低速ではモーター、高速ではエンジンを主体とすることで、効率的な走行を実現します。多くのユーザーにとって手軽で扱いやすい選択肢です。

マイルドハイブリッド

マイルドハイブリッドは、エンジンの補助として小型の電動モーターを搭載しています。完全な電動走行はできませんが、エンジンの負担を軽減し、燃費向上を図る設計です。他の電動車に比べてシステムが簡素なため、コストが低く抑えられるのが利点です。

これらの車両は、それぞれのライフスタイルや走行条件に応じて選ぶことが大切です。例えば、短距離通勤が多い場合はEVやPHEVが向いていますが、長距離移動やコスト重視の場合はハイブリッドやマイルドハイブリッドが適しています。

新型60プリウスの1.8リットルモデルの実燃費はどれくらい?

新型60プリウスの1.8リットルモデルは、カタログ値であるWLTCモード燃費が32.6km/Lとされています。しかし、実際の走行環境における実燃費は、これに比べて多少異なります。運転方法や道路状況、気候など多くの要因が燃費に影響を与えるためです。

実燃費の平均は25km/L前後

ユーザーの口コミや試乗レポートによると、新型60プリウス1.8リットルモデルの実燃費は、平均で25km/L前後になることが多いようです。これは、市街地走行や郊外走行、高速道路などの条件によって上下します。例えば、渋滞の多い都市部では20km/L程度に落ち込むこともありますが、郊外で一定速度を維持して走行すれば28km/L以上を達成することも可能です。

実燃費がカタログ値と異なる理由

カタログ燃費は、標準化された試験条件下で測定されています。具体的には、市街地、郊外、高速道路を組み合わせた走行パターンを基にした数値であり、現実の運転条件とは完全には一致しません。例えば、エアコンの使用、急加速、急ブレーキといった要素はカタログ燃費には含まれていないため、実燃費との差が生まれることがあります。

燃費向上のための運転方法

実燃費を向上させるためには、以下のようなエコドライブ技術が役立ちます。

- 穏やかな加速と減速を心掛ける: 急加速や急ブレーキを避けることで、燃料消費を抑えられます。

- 一定速度を維持する: 高速道路では巡航速度を保つことで燃費を改善できます。

- 不要な荷物を取り除く: 車両重量を軽減し、エンジン負担を減らします。

- タイヤの空気圧を適正に保つ: 空気圧不足は転がり抵抗を増やし、燃費を悪化させる原因となります。

実燃費を最大限引き出すには

新型60プリウスの1.8リットルモデルは、もともと優れた燃費性能を持っていますが、ドライバーが適切な運転技術を身につけることで、さらに効率的な走行が可能です。また、定期的なメンテナンスを行うことで車両の性能を維持し、実燃費の改善が期待できます。

新型60プリウスは、燃費性能だけでなく快適性や環境性能も兼ね備えたモデルです。ドライバーの意識次第で、そのポテンシャルを最大限に活かすことができるでしょう。

プリウスの燃費が悪いと主張する意見について物申す

プリウスは日本が世界に誇る燃費性能を持つ車ですが、一部では「燃費が悪い」という声が上がることがあります。この意見について深掘りすると、その原因の多くが利用者の運転習慣や車両管理にあることが分かります。ここでは、そうした背景を考察し、適切な使い方の重要性を訴えます。

一部の不適切な使い方が燃費を悪化させる

残念ながら、一部のプリウスオーナーが「急発進」「急加速」「急ブレーキ」といった過剰な運転を繰り返したり、無謀な加速や必要以上にアクセルを踏み込むなどの行為を行っています。これらの運転スタイルは、ハイブリッド車であっても燃料消費を大幅に増やす要因です。

さらに、こうした方々の中には、タイヤの空気圧チェックやエンジンオイルの交換など、最低限のメンテナンスを怠るケースも見受けられます。その結果、エネルギー効率が低下し、燃費が大きく悪化します。こうした状態で「燃費が悪い」と主張するのは、車本来の性能を理解していないためとも言えるでしょう。

プリウスの本来の性能を引き出す方法

プリウスの燃費性能を最大限に活かすには、穏やかな運転を心掛けることが大切です。アクセルをじわじわと踏み込んでスムーズに加速し、一定の速度を維持することが燃費向上につながります。また、急ブレーキを避け、早めにアクセルを戻して減速することも重要です。

さらに、定期的なメンテナンスは欠かせません。タイヤの空気圧やエンジンオイル、バッテリーの状態をチェックすることで、車両本来の性能を維持できます。

適切な使い方で燃費性能を活かそう

プリウスは、日本の技術が詰まった燃費性能に優れた車です。それを無駄にするような運転や管理方法を行うのは非常にもったいないことです。「燃費が悪い」と感じるのであれば、まず自分の運転スタイルやメンテナンス習慣を見直すことが重要です。

ハイブリッド車の真価を発揮させるためには、車を大切に扱う意識が必要です。プリウスが持つ優れた燃費性能を十分に引き出し、環境にも経済的にも優しいカーライフを楽しみましょう。無謀な運転やメンテナンス不足による燃費低下は、避けられる問題です。正しい使い方を実践することで、プリウスは期待以上のパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。

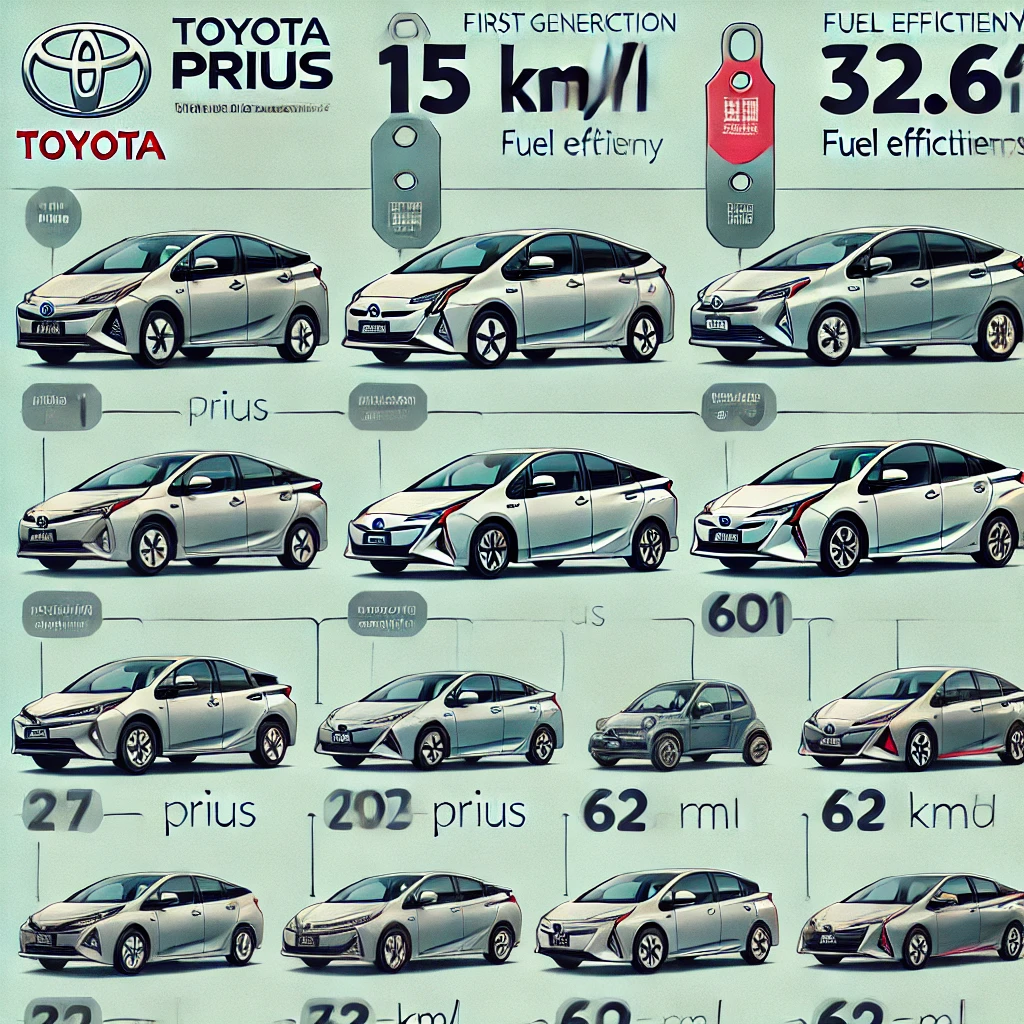

歴代プリウスと燃費性能の数値を解説

プリウスは、1997年の初代モデル発売以来、燃費性能の向上を中心に進化を遂げてきた車種です。ここでは、歴代プリウスの燃費性能の推移と、それを支える技術の変遷をわかりやすく解説します。

初代プリウス(1997年~2003年)

初代プリウスは、世界初の量産ハイブリッドカーとして登場しました。当時の燃費性能は、10・15モードで約28.0km/L。ガソリン車と比較すると、約2倍の燃費効率を誇り、環境意識の高まりに応える画期的な車両でした。

このモデルはトヨタ独自の「トヨタハイブリッドシステム(THS)」を採用し、ガソリンエンジンと電動モーターの組み合わせによる効率的な駆動を実現しました。

2代目プリウス(2003年~2009年)

2代目では、燃費性能が10・15モードで最高35.5km/Lに向上しました。新しい「THSⅡ」システムを採用し、エンジンとモーターの連携がさらに効率的になりました。

また、このモデルからトライアングルモノフォルムという斬新なデザインが採用され、エアロダイナミクス性能が向上。これが燃費改善に貢献しました。

3代目プリウス(2009年~2015年)

3代目プリウスでは、燃費性能が10・15モードで38.0km/L、JC08モードで32.6km/Lと大幅に向上しました。このモデルは1.8リットルエンジンを採用し、システム全体の出力が強化されています。

さらに、エコモード、パワーモード、EVモードといった3種類の走行モードが選べるようになり、運転シーンに応じた最適な燃費性能を発揮する設計が取り入れられました。

4代目プリウス(2015年~2023年)

4代目では、燃費性能がJC08モードで40.8km/L、WLTCモードで32.1km/Lを記録しました。このモデルは低重心プラットフォーム「TNGA(Toyota New Global Architecture)」を採用し、走行安定性や安全性能が向上しました。

空気抵抗を抑えたデザインや、より高効率なハイブリッドシステムが搭載され、燃費と走行性能の両立を達成しています。

5代目(新型)プリウス(2023年~)

最新の5代目プリウスは、1.8リットルモデルでWLTCモード32.6km/Lを記録しています。これに加え、2.0リットルモデルがラインアップに加わり、燃費だけでなく動力性能も強化されました。

新しいハイブリッドシステムにより、エネルギー回生効率がさらに向上し、短距離から長距離まで幅広い走行シーンで高い燃費性能を発揮します。また、安全性や快適性も進化し、総合的な満足度が高まっています。

燃費性能の進化を支える技術

プリウスの燃費性能の向上は、ハイブリッドシステムの進化だけでなく、軽量化技術や空力設計、低燃費タイヤの導入など、あらゆる技術が結集した成果です。各モデルで改良が重ねられ、ユーザーのニーズと環境負荷低減の両立が目指されています。

プリウスの歴史を振り返ると、燃費性能の進化は単なる技術的な進歩にとどまらず、自動車の未来を切り拓く挑戦そのものだったと言えるでしょう。今後のモデルでも、この進化がさらに続くことを期待できます

燃費を更に良くする運転技術とメンテナンスについて

出典:トヨタ公式

急がつく運転は燃費を悪化させる

「急」のつく運転、具体的には急発進、急加速、急ブレーキは、燃費を大きく悪化させる主な原因の一つです。このような運転スタイルはエンジンに余計な負荷をかけ、結果として燃料消費量を増加させてしまいます。

急発進と急加速が燃費に与える影響

急発進や急加速は、エンジンが一度に大量の燃料を消費する原因になります。例えば、信号が青になった瞬間にアクセルを強く踏み込むと、燃費効率が大幅に低下します。スムーズな加速を心がけるだけで、燃費は10%以上向上することも珍しくありません。

急ブレーキによるエネルギーロス

急ブレーキは、車両が持つ運動エネルギーを一気に熱として放散するため、エネルギー効率が著しく低下します。また、頻繁に急ブレーキを行うと、ブレーキパッドの摩耗も進み、車両のメンテナンスコストが増加する可能性があります。

スムーズな運転で燃費を改善

燃費を良くするためには、穏やかな運転を心掛けることが大切です。例えば、発進時にはアクセルをじわじわと踏み込み、一定速度に達したらその速度を保つようにします。また、停止が予測される場合には早めにアクセルを離し、エンジンブレーキを活用することで、余分な燃料消費を抑えることができます。

急がつく運転は、車両の燃費性能を無駄にしてしまうだけでなく、安全性にも悪影響を与える可能性があります。運転スタイルを見直すことで、燃費向上だけでなく快適なドライブも実現できるでしょう。

エコドライブで30km/Lオーバーを狙う

エコドライブは、燃料消費を抑えながら環境負荷を軽減する運転技術のことを指します。これを実践することで、30km/Lを超える燃費を実現することも可能です。特に、ハイブリッド車のような燃費性能の高い車両では、その効果が顕著に現れます。

燃費向上に繋がる具体的なエコドライブ技術

- スムーズな発進と加速

発進時にはアクセルをゆっくり踏み込み、車両がスムーズに加速するようにします。急なアクセル操作を避けることで、エンジンにかかる負荷を軽減し、燃費が向上します。 - 一定速度の維持

高速道路や長距離ドライブでは、一定の速度を保つことが燃費向上に有効です。定速走行はエンジンの効率を高めるため、燃料消費を抑える効果があります。 - 早めの減速

減速が必要な場合は、早めにアクセルを離し、エンジンブレーキを活用します。これにより、無駄な燃料供給を防ぎながらスムーズに停止することができます。 - アイドリングストップ

渋滞や信号待ちの際には、アイドリングストップを活用しましょう。これにより、無駄な燃料消費を防ぐことができます。

燃費向上のための環境整備

エコドライブを実践するだけでなく、車両の定期的なメンテナンスも欠かせません。例えば、タイヤの空気圧を適正に保つことや、エンジンオイルを定期的に交換することは、燃費性能を引き出す上で非常に重要です。

エコドライブのメリット

エコドライブを実践することで、燃費向上だけでなく、車両の寿命延長や環境負荷の軽減といった副次的なメリットも得られます。加えて、穏やかな運転は事故リスクの低減にも繋がります。

エコドライブは、運転者自身が意識を変えるだけで手軽に始められる方法です。習慣化することで、30km/Lオーバーの燃費を達成しつつ、快適で安全なドライブを楽しむことができるでしょう。

荷物積み過ぎは燃費に悪影響?

車に荷物を積み過ぎると、燃費に悪影響を及ぼします。その理由は、車両の重量が増加することでエンジンにかかる負荷が増大し、燃料消費が多くなるためです。

荷物の重量が燃費に与える影響

一般的に、車両重量が100kg増えるごとに燃費は約1%〜3%低下すると言われています。特に、市街地走行のようにストップアンドゴーが多い環境では、加速時のエネルギー消費が増えるため、影響が大きくなります。また、重量が増えるとブレーキへの負荷も増え、摩耗が早まる可能性があります。

荷物の整理が燃費改善に繋がる

不要な荷物を車内から取り除くことは、燃費向上の第一歩です。例えば、使わないシーズン用品や重い工具などを降ろすだけで、車両の重量を軽減できます。また、荷物を積む際には、重量を均等に分散させることで、車両の安定性を保ちながら効率的に走行できます。

ルーフボックスにも注意が必要

さらに、ルーフボックスやキャリアを装着した状態では、車両の空気抵抗が増え、燃費が悪化することがあります。使わない場合は取り外し、空気抵抗を最小限に抑えることが重要です。

適切に荷物を整理し、不要なものを取り除くことで、燃費性能を最大限に引き出すことが可能です。燃費改善だけでなく、車両の安全性や快適性も向上します。

燃費を良くするメンテナンスとは?

車の燃費を改善するためには、適切なメンテナンスが欠かせません。日々の点検や定期的な整備を行うことで、車両本来の性能を維持し、燃費を向上させることができます。

タイヤの空気圧チェック

タイヤの空気圧が適正値を下回ると、転がり抵抗が増加し、燃費が悪化します。月に1回程度、タイヤの空気圧をチェックし、適正値に調整しましょう。また、燃費向上を目指す場合は、低燃費タイヤへの交換も効果的です。

エンジンオイルの交換

エンジンオイルは、エンジンの摩擦を減らし効率的な運転をサポートします。しかし、劣化したオイルを使い続けると、エンジンの効率が低下し、燃費が悪化します。オイル交換は、メーカーが推奨する頻度を守ることが重要です。

エアフィルターの交換

エアフィルターが汚れていると、エンジンへの空気供給が妨げられ、燃料の燃焼効率が低下します。定期的な交換により、エンジンがスムーズに動作し、燃費が向上します。

車両の軽量化

不要な荷物を積まないこともメンテナンスの一環です。車両重量が増えるとエンジンに負荷がかかり、燃費が悪化します。特に日常的に車内に残してしまいがちな重い荷物は、定期的に見直しましょう。

バッテリーの状態確認

特にハイブリッド車の場合、バッテリーの性能が燃費に直結します。バッテリーの劣化を防ぐために、定期的な点検や必要に応じた交換を行うことが推奨されます。

これらのメンテナンスを日常的に実施することで、燃費の改善だけでなく車両の安全性や寿命の延長も期待できます。燃費性能を最大限に引き出すために、車を大切に扱いましょう。

冬季対策がEV・PHEV車の燃費を向上させる

冬季には気温の低下が原因で、EVやPHEVの燃費や航続距離が短くなることがあります。これは、バッテリーの性能が低温に弱いことや、暖房システムの使用がエネルギー消費を増加させるためです。しかし、適切な対策を講じることで、燃費の向上やエネルギー消費の抑制が可能です。

低温時のバッテリー性能低下を防ぐ

気温が下がるとバッテリーの化学反応が遅くなり、放電効率が低下します。このため、車両の駐車場所として、可能であればガレージや風の当たらない場所を選ぶことで、バッテリーの冷却を最小限に抑えることができます。また、出発前に充電を行うと、充電中の発熱によりバッテリー温度が適温に保たれ、効率が向上します。

暖房の効率的な使用

EVやPHEVでは、暖房システムがバッテリーから直接電力を消費するため、エネルギー効率に大きな影響を与えます。シートヒーターやステアリングヒーターを積極的に使用することで、全体のエネルギー消費を抑えつつ、快適な車内温度を維持できます。

冬用タイヤと空気圧の調整

冬用タイヤを使用する場合でも、タイヤの空気圧を適正に保つことが重要です。空気圧が低下すると転がり抵抗が増え、燃費が悪化します。定期的なチェックを習慣にすることで、効率的な走行が可能です。

積雪時の運転技術

雪道では、急発進や急ブレーキを避け、スムーズな操作を心掛けることで燃費を向上させることができます。また、無駄なアイドリングを控え、必要な場合にのみエンジンを稼働させることも効果的です。

これらの冬季対策を実践することで、EVやPHEVの燃費性能を最大限に引き出すことができます。寒冷地での使用時には、日常的な工夫が快適なドライブにつながります。

燃費が良すぎる弊害について!ガソリンは劣化する

燃費性能が非常に高い車では、1回の給油で走行可能な距離が長くなるため、ガソリンがタンク内に長期間保存されるケースがあります。このような場合、ガソリンの劣化が発生する可能性があるため注意が必要です。

ガソリン劣化の原因

ガソリンは、時間の経過とともに揮発性成分が蒸発し、酸化によって品質が低下します。特に、タンク内に多くの空気が残っていると酸化が進みやすくなり、劣化のリスクが高まります。この劣化したガソリンを使用すると、エンジンの性能が低下し、燃費が悪化することがあります。

劣化ガソリンがもたらす影響

劣化したガソリンは、燃焼効率が低下するだけでなく、エンジン内部に不純物を残す可能性があります。この結果、エンジンがかかりにくくなったり、出力が低下したりすることがあります。また、排ガスにも影響を与え、環境負荷が増加することも懸念されます。

劣化を防ぐための方法

ガソリンの劣化を防ぐには、定期的に新鮮なガソリンを補充することが効果的です。また、車を長期間使用しない場合は、タンクを満タンにすることで空気の入り込む余地を減らし、酸化を抑えることができます。さらに、燃料添加剤を使用することで、ガソリンの品質を保つことも可能です。

燃費性能の向上は、経済的で環境にも優しいメリットがありますが、ガソリンの劣化という思わぬ弊害もあることを認識しておくことが重要です。適切な対策を講じることで、車両の性能を維持しながら、快適なカーライフを楽しむことができます。

ガソリン高の現在におけるプリウスの存在価値

ガソリン価格が高騰する中で、燃費性能に優れた車は家庭の経済的負担を大きく軽減します。その中でも、トヨタのプリウスは長年にわたり燃費性能を進化させてきた車種として、特に注目されています。プリウスの存在価値は、単なる燃費性能の良さにとどまらず、経済性、環境性、利便性の三拍子を兼ね備えている点にあります。

プリウスの燃費性能が家計を支える

プリウスの最新モデルでは、WLTCモードで最大32.6km/Lという高い燃費性能を実現しています。これは、同じ走行距離で消費するガソリン量を大幅に抑えることを意味し、ガソリン価格が高騰している現在において、家庭の燃料費負担を軽減する大きなメリットとなります。

例えば、月間1,000kmを走行する場合、燃費が20km/Lの車と32.6km/Lのプリウスでは、消費するガソリン量に大きな差が出ます。仮にガソリン価格が1リットル当たり180円とすると、月々の燃料費で数千円の節約が可能になります。

環境負荷の軽減という価値

プリウスはハイブリッドシステムを採用しており、燃費効率だけでなく排出ガスの削減にも貢献しています。ガソリン高の背景には、化石燃料の消費が環境負荷の増加を招いているという問題があります。プリウスのような高燃費車に乗ることで、エコドライブを実践しやすくなり、結果的に環境への影響を抑えることができます。

日常の利便性と長距離ドライブの安心感

プリウスは燃費が良いだけでなく、1回の給油で走行可能な距離が長い点でも優れています。長距離ドライブや頻繁な移動が必要なライフスタイルを持つ人々にとって、ガソリンスタンドに頻繁に立ち寄らなくて済むのは大きな利便性です。また、ハイブリッド車であるプリウスはエネルギー回生システムを搭載しており、都市部のストップアンドゴーが多い環境でも効率よく燃費を維持できます。

プリウスの選択が持つ意味

ガソリン高が続く中で、車選びは単なる交通手段としての性能だけでなく、経済性や環境への配慮も重要な要素となっています。プリウスはその両方を高い次元で実現しており、日常生活での燃費効率の良さや維持費削減に寄与するだけでなく、環境保護という社会的価値も提供しています。

ガソリン価格が上昇している現在、プリウスはその卓越した燃費性能と環境性能を通じて、家計の負担軽減や環境保護に貢献しています。高い経済性と利便性を兼ね備えたプリウスは、ガソリン高時代の最適解として、多くのドライバーに支持される存在価値を持っています

WLTCモードで新型プリウスの燃費が良すぎる!カタログ値と実燃費についてわかりやすく解説の総括

新型60プリウスは、燃費性能を重視する人々にとって非常に魅力的な選択肢となっています。特に、1.8リットルモデルがWLTCモードで32.6km/Lという驚異的な数値を記録しており、その性能は日常の経済性や環境負荷の軽減に大きく貢献します。この優れた燃費性能を支えるのは、トヨタが採用する最新のハイブリッドシステムです。エンジンとモーターが効率的に連携し、低速ではモーター、高速ではエンジンの力を最大限に活かす設計が採用されています。また、車体の軽量化や空力性能の向上、エネルギー回生システムの強化といった技術革新が燃費向上に寄与しています。

WLTCモードという測定基準は、現実の運転環境をより反映するために、市街地、郊外、高速道路の3つの走行パターンを組み合わせて燃費を測定します。このため、ユーザーは実際の使用条件に近い燃費性能をイメージしやすくなっています。ただし、WLTCモードの燃費値は標準化された条件で測定されており、実燃費は運転スタイルや道路状況によって異なることがあります。

実際に新型プリウス1.8リットルモデルの実燃費は、口コミや試乗レポートによると平均して25km/L前後と言われています。市街地の渋滞が多い環境では20km/L程度に落ち込むこともありますが、一定速度で走行する郊外では28km/L以上を達成することも可能です。このように、実燃費を最大限引き出すためには穏やかな加速や減速、エコドライブの実践、タイヤ空気圧の適正化などが重要です。

一部の人々が「燃費が悪い」と感じる背景には、急発進や急加速といった運転スタイルや、メンテナンス不足が影響している場合があります。プリウスの本来の性能を発揮するためには、車両の特性を理解し、適切に扱うことが大切です。

さらに、燃費性能が高いことによる副次的な課題として、ガソリンの長期保存による劣化があります。燃料は時間が経つと酸化や揮発成分の蒸発が進み、エンジン性能に悪影響を与える可能性があります。このような事態を防ぐには、定期的に新鮮なガソリンを補充するなどの対策が必要です。

新型プリウスは、燃費性能だけでなく、環境性、経済性、利便性といった多くの面で優れています。特に、ガソリン価格が高騰する現在の状況では、その存在価値がさらに高まっています。燃費の良さが家庭の負担軽減につながり、環境への配慮も可能にするこの車は、多くのドライバーにとって未来志向の選択肢と言えるでしょう。

失敗しないために知っておきたい、車一括査定のおすすめ活用法

車の売却で「あとからもっと高く売れたと知って後悔した」という声は少なくありません。実際、査定額には業者ごとに大きな差が出ることがあり、比較をせずに手放すのは大きな損失につながる可能性があります。

一括査定サービスを効果的に使うには、利用のタイミングや業者とのやり取りのコツを知っておくことが重要です。詳しくは以下の記事で、ズバット車買取の特徴や、査定額を引き上げるための具体的な活用法を解説しています。

>車を高く手放すなら一括査定「ズバット車買取」がおすすめな理由

車を納得の価格で手放したい方は、ぜひ参考にしてください。

コメント